Сюда относится оружие из различных материалов от камня до металла, особенно из бронзы, железа и стали, применяемое на охоте или в бою, для собственной защиты или в спортивных целях, и которое достигает желаемого эффекта посредством рубящего, колющего или силового удара.

В соответствии с этим, холодное оружие подразделяют на рубящее, колющее и ударное. В пределах этих групп существуют дальнейшие подразделения: на » рукояточное», которое, грубо говоря, берётся одной рукой и по способу, которым его носят, называется также » поясным» ( «портупейным») и на «древковое» , для применения которого используют обе руки.

Краткий обзор отдельных видов оружия:

1.Рубящее и колющее оружие:

а) Клинковое оружие (рукояточное, поясное оружие), которое состоит из клинка, отражающей крестовины (часто развёрнутой в виде гарды), рукояти и головки.К рубящему оружию относятся меч, дуссак, палаш и сабля, к колющему — шпага и кинжал.

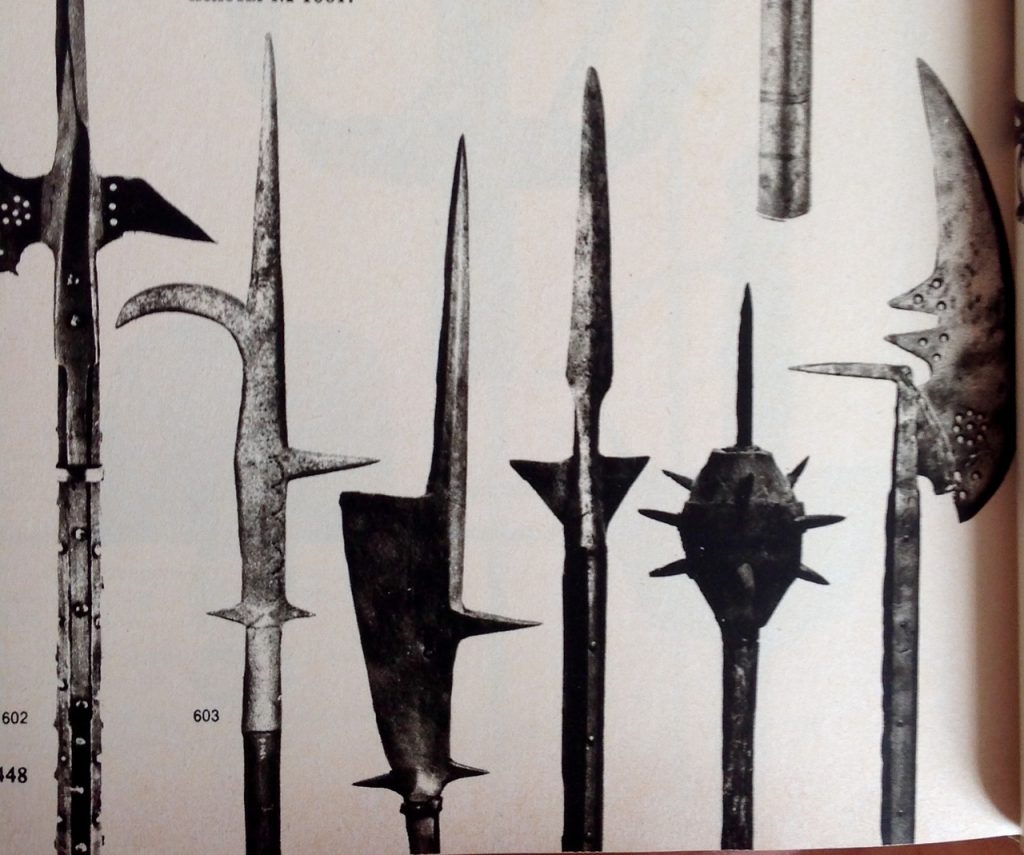

б) Древковое оружие — это такое оружие, у которого предназначенная для рубящего удара или укола часть, насажена на древко различной длины; применяется обычно обеими руками.

В качестве рубящего оружия этого рода можно назвать секиру, в качестве колющего — пику и копьё.

Комбинированное действие, рубящий удар и укол, допускают алебарда, бердыш, глефа, рунка и другие разновидности.

2. Ударное оружие :

Боевое оружие, желаемый эффект от которого достигается посредством удара ( толчка). Мы подразделяем его на короткое и древковое оружие.

а) Коротким оружием этого рода являются булава, дубина, боевой молот.

б) Древковое оружие подобно вышесказанному и отличается от него лишь длинной рукояткой. Сюда же относятся и другие, преимущественно народные разновидности, вроде боевого цепа и кистеня.

Истоки холодного оружия восходят к бронзовому веку, ибо только металл позволил придать оружию его функционально обусловленную и типическую форму.

В бронзовом веке появился, прежде всего, меч, который отливался целиком, с прямым или языкообразным клинком и простой или профилированной рукоятью.

Важно, что еще в раннем железном веке ( так называемая Гальштатская культура) преобладали бронзовые мечи. Лишь во второй половине первого тысячелетия до н.э. появились железные мечи, и затем железо стало преобладать при изготовлении как мечей, так и иного холодного оружия.

Средние века

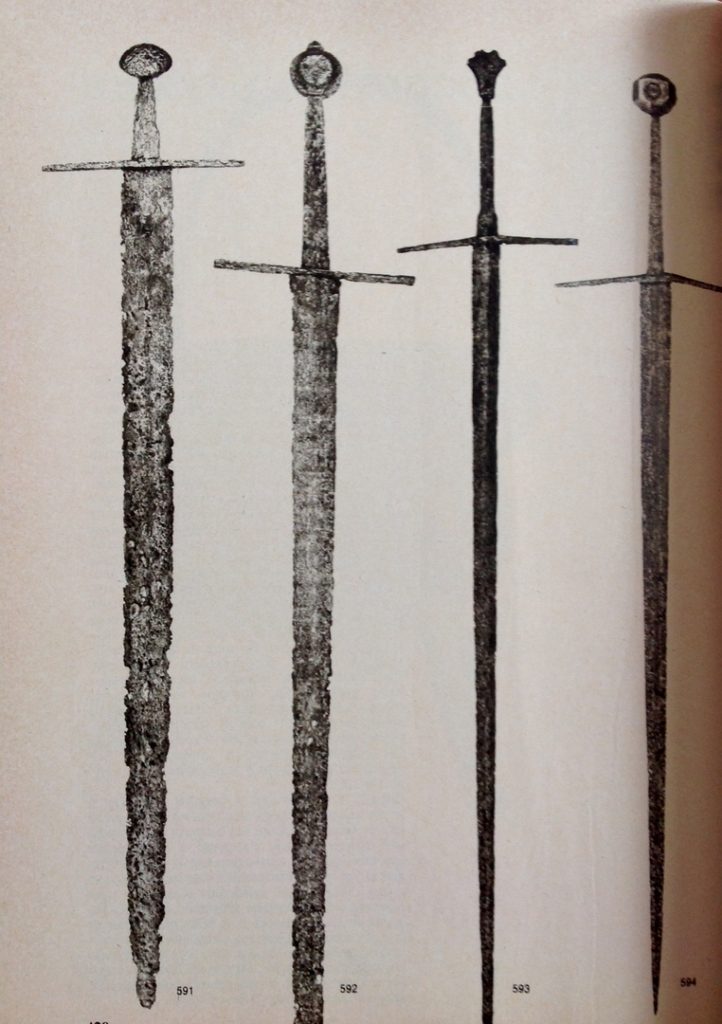

Наступившее европейское средневековье характеризуется тремя основными типами холодного оружия: мечом, секирой и копьём, при известных обстоятельствах-дротиком. Древнейшие формы поясного рубящего оружия раннего средневековья довольно разнообразны. Традиционный сакс имел иногда форму короткого меча с обоюдоострым языкообразным клинком. Иногда его клинок имеет одно лезвие и сильно загнут, а у так называемого скрамасакса , клинок прямой, но также однолезвенный. С 7 века началось быстрое развитие, которое привело к образованию основополагающей формы меча, лёгшей в основу дальнейшей эволюции его формы. Это так называемый меч скандинавского типа, который в 8-10 веках распространился почти по всей тогдашней Европе, от Англии вплоть до Руси.

Головку и крестовину, а в исключительных случаях и рукоять отдельных экземпляров, обильно украшает инкрустация и аппликация из золота, серебра, латуни, меди , часто в самых различных цветовых сочетаниях. Мечи этого времени были главным отличительным оружием рыцарей, тогда как для ратников в пешем строю типичным оружием была секира. Наконечники копий относительно узкие, при этом, однако, более значительной длины.

Чаще всего встречающийся, в последующие два столетия (11-12 вв), тип меча имел головку в виде парануса ( южного ореха). На этих мечах еще встречается древний вид украшений в виде обкладки из серебра и цветных металлов в прекрасных сочетаниях друг с другом. На клинках нередко появляются надписи, главным образом, религиозного содержания в виде аббревиатуры или символа.

Уже в 12 веке обнаруживается заметное различие между более коротким рыцарским копьём и копьём пехоты. В секирах можно наблюдать большое разнообразие форм.

Сохранившиеся готические кинжалы представляют собою подлинные украшения знаменитых коллекций всего мира, однако, о многообразии их форм можно судить , скорее, по изобразительному материалу, чем по сохранившимся оригиналам. Собирателю легче найти средневековый дуссак с однолезвенным прямым клинком, часто довольно разной длины (40-80 см). Это оружие имело обыкновенно рукоять, которая заканчивалась дугообразной железной шляпкой. Крестовина часто отсутствовала или была так мала, что лишь слегка выступала за пределы широкого клинка.

В эту эпоху появились многие типы древкового оружия. ( алебарды, глефы и пр.) Однако, оригиналы 14 века очень редки, и самостоятельное развитие этого оружия относится лишь к последующим столетиям.

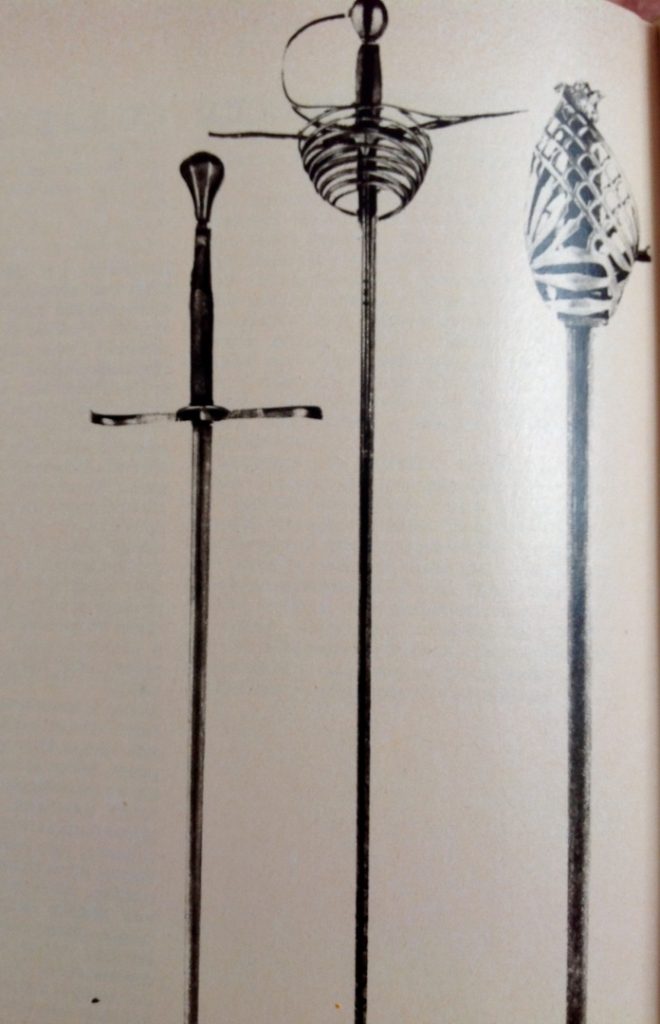

В конце 15 века колющий меч получил особый характер в виде так называемого меча-кончара с трех- или четырехгранным клинком.

Сабля в Центральной Европе появляется под влиянием европейского Востока ( Венгрия, Польша). От тогдашних мечей она отличается только кривым клинком. Полную форму меча сохранил другой вид рубящего оружия, возникший в это время: так называемый двуручный меч , который предназначался для пехоты и удерживался обеими руками.

Среди древкового оружия встречается также секира, которая часто дополнялась сверху копьевидным наконечником. Для военного искусства Европы , прежде всего Центральной и Восточной Европы, в 15 веке были характерны многие элементы , которые хорошо зарекомендовали себя в войсковой системе гуситов и в вооружении гуситского войска . Так, с большим эффектом использовались боевые цепы, булавы, разновидности кистеня. Отсюда боевой цеп распространился и на вооружение войск нескольких немецких земель и вообще, на соседние с Богемией земли, равно как и звездообразный кистень, который в немецкой литературе часто обозначается как » звезда Жижки».

16 и 17 века

Постепенно меч утрачивает свое ведущее значение. Среди поясного оружия большое значение в Центральной Европе приобрела кривая сабля. Однако, ведущую роль в это время играло, всё-таки, колющее оружие, прежде всего шпага, которая обрела свою наиболее совершенную форму.

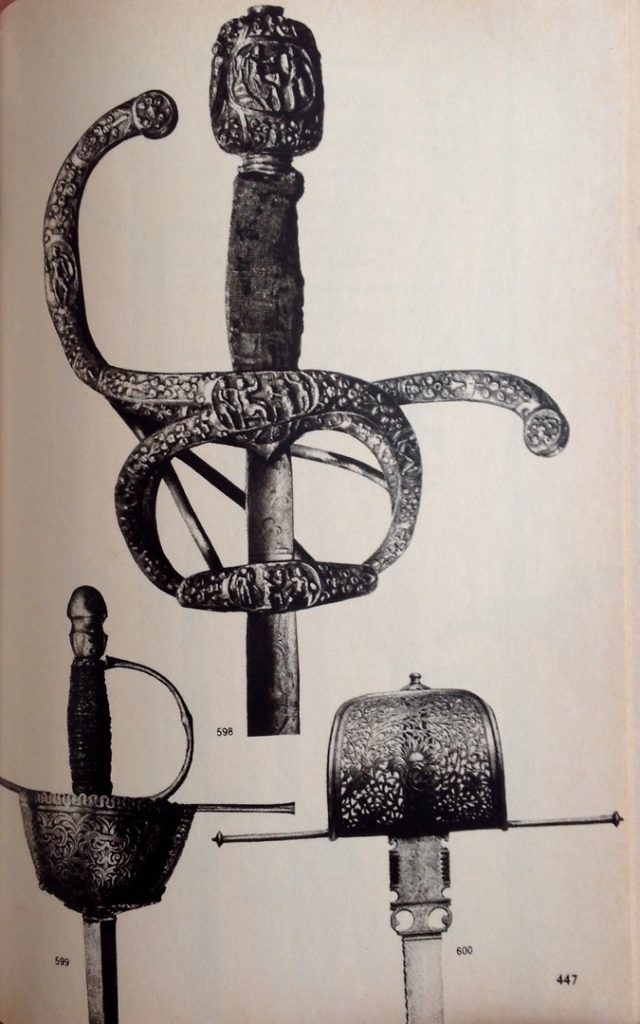

Уже на рубеже 15-17 веков на крестовине появились сначала простые, а потом комбинированные дуги. Затем эти дуги с несколькими отростками развились в нижнюю гарду. Последняя была подогнана ко клинку, в верхней части которого за крестовиной помещалась более узкая плоская часть ( рикассо). Верхняя часть гарды также образовалась из крестовины. При этом или один из концов её дугообразно изгибался кверху, или передняя дужка гарды образовывалась из замковых дуг, возникавших из крестовины и устремлённых к головке. Классические формы гарды эпохи Ренессанса сложились в дальнейшем посредством прибавления новых замковых дуг. Полная защищенность руки была достигнута в мечах или палашах североитальянского происхождения, так называемых скьявоне, которые вскоре распространились по всей Центральной Европе. Гарда скьявоне обыкновенно выковывалась из перекрещивающихся полос, которые часто профилировались и закрывали руку с обеих сторон. Колокольчатая шпага, происходящая из Испании и нашедшая особое распространении в Италии, снабжена расположенной ниже простой крестовины чаше- или колоколообразной гардой , в большинстве случаев ажурной.

На итальянских и среднеевропейских клинках появились гравированные или канфаренные и золоченые орнаментальные украшения, а в конце этого периода и фигурные.

Простые формы встречались в войсковом оружии, где украшения полностью отсутствовали и всё было подчинено исключительно функции предмета. Сюда относятся простые венгерские и польские типы сабель с прямой крестовиной и рукоятью, которая завершалась простым железным наконечником.

В эпоху Ренессанса существовало особенно много кинжалов. Их клинки имели по большей части ромбическое сечение, но попадались также плоские и широкие. Короткая крестовина была обыкновенно изогнута в направлении клинка для отражения клинка противника.

В ходе 17 века в истории холодного оружия завершилась эпоха , в которой всякая вещь была индивидуальным изделием. В большинстве своём оружие изготавливалось партиями, первоначально на мануфактурах, позднее- на индустриальных предприятиях. Оружие позднего средневековья, в массе своей, оставалось анонимным. Весьма сомнительно, можно ли имена , которые иногда встречаются в надписях (например, ULFBERT), интерпретировать, как имена изготовителей. Конечно, то и дело на оружии попадаются марки, которые ясно указывают на определённое место изготовления оружия. Сюда относится, например, так называемый » пассауский волк». Этот знак в виде линеарно стилизованного бегущего зверя инкрустировался латунной или медной проволокой. Данная марка указывает на южнонемецкий центр производства клинков. Позднее она комбинировалась с другими отличительными знаками, например, с золингенскими марками.

Лишь в эпоху Ренессанса оружейники избавляются от своей анонимности. Итальянские, испанские, а позднее, немецкие мастера сигнировали свою продукцию первоначально монограммой или изобразительным знаком, а позднее-полным именем. На первый план выступают известные центры производства, семьи потомственных оружейников и отдельные лица. Такого рода знаменитым центром было, например, Толедо , где работали известные семьи : Агирро, Эрнандес, Мартинес, Руис, Саагун и др. В северной Италии таким центром был Милан, наряду со многими мастерами здесь была особенно известна семья Пиччинино. Известная генуэзская марка -зубчатый полумесяц-даже копировалась оружейниками в разных частях Европы. В Германии, наряду с Пассау, центром оружейного производства был прежде всего Золинген.

Оружие 18-20 веков

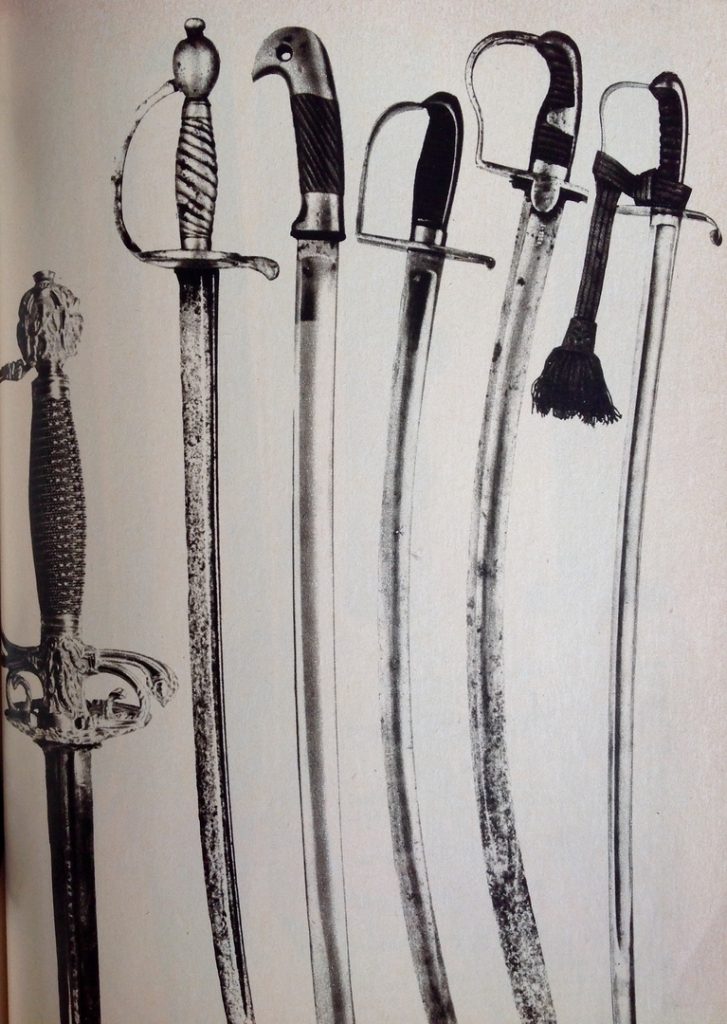

Во второй половине 17 века, когда армия стала составной частью государственного целого, установилось единое, типологически строго ограниченное серийное производство. С начала 18 века уже можно говорить об эпохе единых типов армейских шпаг, палашей и сабель. Характерным индивидуальным гражданским оружием эпохи барокко, рококо и отчасти ампира была сравнительно лёгкая дворянская шпага, форма которой оставалась неизменной, в отличие от декоративной отделки. Форма гарды очень проста- с характерной круглой головкой и дугообразной крестовиной.

К концу 18 века гарда и головка в меру удлиняются, появляются гарды из вороненой стали. Они или очень просты,или, наоборот, в изобилии усыпаны металлическими заклепками, головки которых огранивались наподобие бриллиантов.

По характеру клинков армейские типы холодного поясного оружия 18-20 веков можно разделить ,приблизительно, на три группы: шпаги, которые носили офицеры, военные чиновники, техники и врачи, затем палаши, основное оружие тяжелых кирасир, которое в середине 19 века выбыло из армейского вооружения и после этого использовалось только во французской армии, и, наконец, сабли, которые находились на вооружении лёгкой кавалерии и со значительно укороченным клинком также в пехоте.

Саперные соединения и пехота некоторых государств были снабжены короткими фашинными ножами с широким, прямым клинком.

Древковое оружие также изменилось в 18-20 веках. Речь идёт о двух разновидностях- эспонтонах ( полупиках) и алебардах, которые еще в первой половине 18 века использовались офицерами и унтер-офицерами почти всех армий, и копьях улан, которые, как и казачья пика, применялись еще в первую мировую войну.

Для основательной ориентации в холодном поясном оружии 18-20 веков необходимо следующее:

- Познакомиться с развитием типов шпаг, сабель, палашей и фишинных ножей отдельных армий

- Проследить встречные влияния в конструкции холодного оружия как в вооружении одной армии, так и в вооружении различных армий.

- Знать, что палаш относится к вооружению кирасир всех государств , что холодное оружие с пилой на тыльной стороне клинка было принадлежностью саперных соединений, что гусарские сабли , которые были типичны прежде всего для гусарских соединений габсбургской монархии, но в нескольких разновидностях распространялись и в других армиях, обладают характерной простой гардой с необыкновенно длинными боковыми улавливателями крестообразной формы.

Большую помощь при определении происхождения и времени изготовления предоставляет ряд моментов. Это монограммы оружейников, выгравированные на клинке или вкомпанованные непосредственно в декор гарды, различные надписи на гранях и спинке клинка, марки оружейника и дополнительные отметки.

Например, более раннее прусское оружие имело оттиснутую на клинке надпись» POTSDAM», на более поздних появляется название одного из самых известных центров по производству клинков-Золингена. Прусское оружие, особенно второй половины 19 века, имело еще и оттиснутые инициалы и цифры , обозначавшие номер и войсковую принадлежность полка, равно как и подчиненного соединения и даже номер оружия. На английском оружии встречается марка известной фирмы Уилкинсон, а на русском оружии, кроме кириллицей обозначенного склада снабжения, также и опознавательный знак большого русского производственного центра Златоуста.

Материалы и иллюстрации взяты из книги » Большая энциклопедия древностей»